[ad_1]

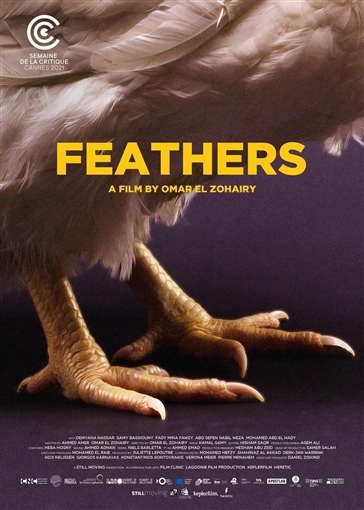

بين عشية وضحاها، صار فيلم “ريش” ومخرجه عمر الزهيري عنوانًا للساعة وهدفًا للمتابعات الصحفية والبرامج التلفزيونية. كيف لا والفيلم حقق مالم يحققه أي فيلم مصري طويل من قبل، فجمع جائزة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين وجائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) التي يتنافس عليها قرابة الخمسين فيلمًا في قسمي أسبوع النقاد ونصف شهر المخرجين. الإنجاز الذي لم يحققه فيلم مصري في كان من قبل، والذي جعل هذا الاهتمام الإعلامي الضخم مقبولًا، وإن لم يسبقه اهتمام مماثل قبل الجوائز، لكنها ضريبة يدفعها كل من يعمل خارج نظام النجوم.

إلا أن الحديث عن الأفلام من زاوية الجوائز دائمًا أمر خادع، ليس فقط لأن التاريخ يعلمنا أنه لطالما فازت أفلام بجوائز كبرى ثم سقطت من الحسبان سريعًا، في مقابل أفلام أخرى لم تنل جوائزًا لكنها نجحت في اختبار الزمن وصارت من علامات السينما. ولكن لأنه مدخل يضع السينما في حيز التنافس الرياضي الصفري، مقسمًا الأمور لرابح وخاسر، أبيض وأسود، بينما في حقيقة الأمر كلما ازداد ارتباط الفيلم بمعنى السينما الحقيقي، كلما تموضع أكثر في المنطقة الرمادية، المحركة للأسئلة لا الإجابات، والدافعة للاشتباك مع الأفلام أكثر من الوقوع في غرامها. تلك المساحة التي ينتمي “ريش” إليها بجدارة، والتي سنحاول النظر للفيلم من خلالها في هذا المقال.

نرشح لك: مسابقة كان 74 (5): أداءات تمثيلية مميزة في ختام أفلام المسابقة

جدير بالذكر هنا أن المقال قد كُتب بعد مشاهدة متعمقة للفيلم، وقد يحتوي عن بعض التفاصيل التي قد تحرق بعض الأحداث، لكنه أمر بلا قيمة في فيلم لا تمثل الحبكة فيه أكثر من مدخل للمشاهدة. لكنه يظل مقالًا تُفضل قراءته (أو إعادة قراءته) بعد مشاهدة الفيلم.

الحكاية التي صارت معروفة للجميع من كثرة نشرها كالآتي: رجل صعب المراس، رب أسرة فقيرة من الطراز التقليدي، يتحول في ظروف غير مفهومة وخلال عيد ميلاد طفليه دجاجة، ليتحتم على زوجته أن تخرج إلى العالم للمرة الأول، محاولةً تدبير نفقات أسرتها وحماية أطفالها من تهديد التشرد بالطرد من منزل لم يدفع الأب إيجاره قبل مغادرته عالم البشر.

أي أننا لو حللنا الحكاية إلى عناصرها الأولية فسنجد أننا بصدد التفكير في كل من الأب، الدجاجة، البيت والدجاجة.

الأب.. داخل عالم “جت ف السوستة”

قبل أعوام قليلة، انفجرت على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي شهرة “جروب” مغلق اسمه “جت ف السوستة”. فكرة الجروب ارتبطت بكونه مقتصرًا على الرجال، يتبادلون في النصائح والخدمات، الأمر الذي لاقى نجاحًا هائلًا في حينه، ليدعوني أحد الأصدقاء للانضمام للمجموعة التي لم أحتج أكثر من ساعات لأدرك معاناتها من كافة عيوب التجمعات المصرية المقتصرة على الذكور: قدر هائل من الرجعية والمحافظة، ذكورية مسممة، أحكام قاطعة بالعهر والفحش، وانعدام كامل للقدرة على معارضة هذا السياق العام ولو بكلمة.

هناك بالطبع جانب إيجابي، فالكثير من الأعضاء وجدوا وظيفة أو قضوا مصلحة بمساعدة عضو آخر، لكنها مكاسب تأتي ضمن صفقة الثمن فيها هو التواطؤ والسكوت عن التناقضات الفجة. شعور يدركه كل شاب اضطر لإخفاء بعض قناعاته خلال جلسته اليومية مع أصدقاءه في المقهى خوفًا من التعرض للازدراء أو التحول مادة للسخرية على أحسن الفروض.

يبدو الحديث السابق بعيدًا عن موضوع الفيلم، فما علاقة جروب على فيس بوك بفيلم عمر الزهيري المتوّج في مهرجان كان؟ الإجابة هي أن فيلمًا مصريًا لم ينجح في دخول عالم الذكورية المسموم كما فعله المخرج الموهوب ومعه شريكه في الكتابة أحمد عامر.

الأمر يبدأ من الأب، الذي يعتبر الجنيهات القليلة الممزقة التي يعطيها لزوجته مطلع كل يوم تضحية عظمى، على جميع أفراد الأسرة مقابلها أن يتعايشوا مع صرامته وجلافته وشطحاته. الرجل يروي قصصًا جنونية ويعد أولاده بأمور مستحيلة ويضيع قروشه في شراء نافورة مستعملة تزيد منزلهم قبحًا على قبح، بينما لم يسدد الإيجار المتراكم عليه.

بإمكان كل منّا أن يجد بسهولة نقاط تشابه واضحة بين رجال عاشرهم طيلة حياته وشخصية الأب، رغم طريقة تقديمها العبثية التي باتت أسلوبا انتهجه الزهيري منذ فيلمه القصير السابق “ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375”. هذا التشابه يرسم النبرة العامة للفيلم، والتي تمزج بين وعي المشاهد بأن ما يراه خيالي فانتازي وبين إدراكه أن الجوهر ليس بعيدًا عن الواقع اليومي الذي لا يقل عبثية في تفاصيله.

هذا العالم الذكوري الذي يرفض تسلل أي أنثى داخله يمتلك قانونه وهيراريكيته الداخلية، التي ينصاع فيها الأب متواضعًا لزميله المهرب معتبرًا حضوره عيد الميلاد تكريمًا يستحق الاحتفال، بينما يذهب المهرب نفسه ليقدم ذات فروض الولاء والانحناء لمدير شركة حقيرة، لديه هو الآخر بالتأكيد درجة أعلى في السلم عليه أن يصغر أمامها مكملًا اللوحة السوريالية. حتى الأبناء أنفسهم مفتونون بوالدهم رغم كل ما فيه، يتطلعون إليه، ولو لم يتحول دجاجة (أو ربما حتى بعد أن تحوّل) سيغدون بمرور الأعوام نسخًا منه، أعضاءً في “الجروب”.

الدجاجة.. هل ما حدث بالفعل معجزة؟

سيلاحظ المشاهد المدقق لفيلم “ريش” أن الوجود الحيواني في الفيلم لا يقتصر على الدجاجة، وإنما تظهر الحيوانات بشكل مستمر وبصورة تبدو غريبة في اعتياديها: قرد يقفز على زجاج سيارة، حمار وحشي يظهر في خلفية الكادر، كلب يقف بجوار طابور صرف المرتبات وكأنه يستعد لأخذ موقعه من الشباك، وهكذا.

هذا الوجود يساهم بطبيعة الحال في رسم الانطباع الغرائبي لفيلم تبدأ غرابته من فكرته المجردة، لكن القليل من التفكير في الأمر قد يقودنا إلى تفسير مغاير. تفسير يرتبط بالفروق بين عالمي الإنسان والحيوان.

الفلاسفة يقولون إن الإنسان يتشارك مع الحيوانات في نفس الوظائف الحيوية: يأكل ويشرب وينام ويتكاثر، لكن الفارق بين العالمين يتلخص في القدرة على الاستمتاع، فالإنسان وحده هو من يمكنه أن يختار طعامًا في مكان أبعد أو نظير مقابل أعلى لأنه يستمتع بمذاقه، وهو من يمكنه أن يمارس الجنس خارج إطار دوره التطوري كوسيلة للتكاثر، يمارسه بطرق غير اعتيادية وبغرض يتلخص في متعته، والأمر ذاته مع النوم وطقوسه وظروفه.

القياس يدفعنا تلقائيًا للتفكير في طبيعة الحياة التي تعيشها تلك الأسرة. حياة يقتصر فيها الطعام على وجبة مكررة. “النهارده وبكره بتنجان” يقولها الزوج في البداية مؤسسًا لنمط الأسرة الغذائي. طعام لا يلعب أكثر من دوره الوظيفي في سد الرمق، نوم حتمي لإراحة الجسد قبل بدء يوم جديد من المشقة. هل هذه حياة تنتمي نفسيًا لعالم البشر أم عالم الحيوان؟

أو لنطرح السؤال بطريقة أخرى: ما الذي خسرته هذه الأسرة بتحول الأب دجاجة؟ هل خسرت مساحة من الدفء والحميمية والأمان كما يفترض على الأب أن يكونه؟ أم أن المعاناة تقتصر على الحرمان من مصدر للجنيهات القليلة التي تضمن لأفراد الأسرة آخر ما يربطهم بالإنسانية: سقف فوق رؤوسهم؟ من يتابع كل محطات المعاناة التي مرت بها الزوجة يؤكد أن الاختيار الثاني هو الأقرب للصحة. هي فقط فقدت الحد الأدنى من الأمان المالي، وافتقرت كذلك لوجود ذكر يحمي العش من هجوم ذكور آخرين.

باختصار: هل كان الوضع سيتغير لو كان غياب الأب سببه موت مفاجئ أو قرار بالرحيل والهرب؟ الإجابة المؤلمة هي النفي، في الحالتين الأمر سيان، ومحاولات الزوجة المحمومة لإعادة الأمور كما كانت عليه هي مجرد محاولات حيوان يحاول النجاة من فخ صياد، لا إنسان يحاول استعادة شريك عمر. تعاملها مع الأمر باعتباره محنة تحاول الخروج منها ينفي عن جوهر الحكاية الحس الفانتازي الذي يوحي به ملخصها. إذا غاب الخيال غابت الإنسانية، يقولها هرم ماسلو قبل أن يؤكدها الزهيري.

لذا، ما حدث للأسف ليس معجزة خارقة للواقع، هو فقط مجرد انتقال من صورة حيوانية إلى أخرى.

البيت.. أبطال العالم في الديلفري

يفرض البيت حضوره في “ريش” من اللحظات الأولى للفيلم. منزل صغير متهالك أشبه في منطقة نائية، منعزل بما ينفي انتمائه لإحدى العشوائيات المكتظة، يمر القطار خارجه فيندفع الدخان من النوافذ. وفي الداخل، يبدو كل شيء مقفرًا أشبه ببيت مهجور تركه أهله. المحتويات مينمالية بصورة تتناقض مع ما نعرفه عن بيوت المعدمين التي تتراكم فيها مقتنيات بلا قيمة.

البيت يثير التساؤلات حول كنهه قبل أن نفهم كونه وحدة من مساكن أحد المصانع المقامة على هوامش المدينة، لكنه يساهم قبل أن نبلغ هذا الفهم في تأسيس طبيعة العالم الفيلمي الذي يجمع الواقعية والفانتازيا معًا، فهو مكان “يشبه الواقع” لكنه ليس الواقع نفسه، بل يرسم صورة سينمائية له ملائمة لما سنراه لاحقًا. وفي خضم هذا المزيج القاتم بين القبح والفقر والتقشف، نجد الأب “يُجمّل” البيت بنافورة ستمنحه “شكلًا جماليًا”!

تلك التفصيلة في العلاقة مع البيت، الذي سرعان ما سيتحول كابوسًا يطارد البطلة التي تفعل كل شيء في وسعها، بل وتضحي بمستقبل أحد أبنائها من أجل البقاء داخله، تُشكل أحد أهم وأعمق الخيارات التي أخذها الزهيري في فيلمه: التناقض العجيب بين بؤس المكان وأفعال أصحابه.

الأب يبحث عن الحس الجمالي في شبه بيت. الشوارع والسيارات في حالة مزرية والناس فيها لا ينتبهون. الرجال يصفون مقهى البلياردو بأجمل مكان في حياتهم دون أن يحاولوا إزالة الغبار المتراكم في كل مكان حتى على الطاولة التي يلعبون فوقها. المصنع والشركة وحتى فيلا الأُثرياء كلها أشباه أماكن، لا يزيد عن قبحها سوى عبثية الكيفية التي يأخذ أصحابها أنفسهم وأماكنهم على محمل الجد. الجميع يمتلك سطوة وحيثية واحترام نتيجة لوجوده في مكان لا يفترض أن يثير لدى أي إنسان عاقل سوى التقزز.

في خلفية الذهن يعلو صوت ويجز وهو يصدح بفخر “جامدين ومفيش إلا احنا.. حلوين ومفيش الأحلى”، بينما يتحدث عن سائقي توصيل طلبات للمنازل بإمكان كل من يمتلك عدة جنيهات أن يحركهم لقضاء مشترياته.

هذا ليس تقليلًا من شأن أي عمل بطبيعة الحال، لكنه نقد اجتماعي وفكري من الطراز الرفيع يقدمه “ريش” دون كلمات: قبل أن تفخر بمكانتك الرفيعة داخل منطقة/ شركة/ مدينة/ دولة، تأكد في البداية أن الأمر يستحق الفخر، حتى لا تصير مثل هذا “الباشا” الجالس بمنتهى الثقة والغرور يلقي التوجيهات ويأكل السميط في صالة بلياردو حقيرة.

الأم.. قطعة الحلوى تتمرد على الذباب

عذرًا لاستخدام واحد من أكثر التشبيهات سخافة في تاريخ جدلنا المجتمعي: تشبيه المرأة بقطعة الحلوى التي يجب أن تُغطى كي لا تصير مادة جاذبة للذباب. الرد المعتاد والمنطقي أن الأمر فقط لا يهين الأنثى باعتبارها مفعولًا به، مجرد جماد لا يملك رأيًا أو إرادة أو قدرة على المقاومة، بل يهين الرجال باعتبارهم ذبابًا بلا عقل تحركه شهوته دون اعتبارات أخرى. لكن الفيلم يطرح الأمر من زاوية أخرى أكثر قتامة: ماذا لو كان الرجال بالفعل ذبابًا؟

تجد البطلة نفسها فجأة ملقاة وسط عالم من الرجال. عالم ممنوع على النساء دخوله، موظف المصنع فيه لا يجد بأسًا في أن يحل طفل لا يكاد يبلغ عمر التعليم محل والده الغائب لكنه يتمسك بمنع عمل النساء في المصنع.

قد يكون الموظف من داخله راغبًا في المساعدة بدليل عرضه حل عمل الطفل، وقد تجد البطلة دعمًا من هذا الرجل أو ذاك في بعض المواقف تعاطفًا مع أزمتها، لكن المشكلة تكمن في “لائحة المصنع” التي تقبل كل شيء إلا عمل النساء، في النظام العام الطارد والرافض الذي يحيل حياتها جحيمًا تقديسًا للقواعد التي لا يعرف أحد من وضعها ولن تفهم أبدًا لماذا يجب أن تظل قائمة رغم تعارضها مع أبسط قواعد الإنسانية.

اللائحة هي النظام الذكوري الأبوي، تلك الشبكة اللانهائية من الرجال الواثقين جدًا من أنفسهم، المصدرين للأحكام والمتحكمين في المصائر، وأولهم الزوج نفسه بحضوره الثقيل المُتعب لمن حوله، سواء في صورته البشرية الأولى، صورته الداجنة أو صورة البشرية الثانية. لذا فكان من الضروري أن تأتي النهاية في صورة فعل قاطع، تمردي، تعلن به البطلة تمردها على عالم الذباب وممثله الدائم في بيتها. قرار عفوي لكنه منطقي، لا ضمانة لأن ما سيأتي بعده سيكون أفضل، لكنه بالتأكيد سيكون أقل سماجة.

“ريش” هو أحد أذكى الأفلام المصرية الحديثة وأكثرها قدرة على إثارة الأفكار الهامة، دون أي صياح أو خطابة أو مداعبة لذائقة ما، سواء كانت ذائقة الجمهور العريض أو مبرمجي المهرجانات. فيلم بإمكانك أن تتفق وتختلف مع تفاصيله، تشتبك معه بأريحية. فيلم لا يشبه إلا نفسه وصانعه، بصريًا وفكريًا، وهو ما يستحق التقدير والإعجاب بغض النظر عن فوزه بالجوائز من عدمه.

اقرأ أيضا للكاتب:

مسابقة كان 74 (4): أصغر فرهادي وجاك أوديار وآخرين.. روائع المسابقة تتوالى

مسابقة كان 74 (3): تجارب متباينة مخلصة لأساليب صناعها

مسابقة كان 74 (1): آدم درايفر يغني … ابنة تساعد والدها على الموت وأزمات عالمنا المعاصر

[ad_2]